畳の歴史TATAMI HISTORY

古の香りをとどめて

現代の生活を豊かにする畳文化

日本ならではの敷物「畳」が貴族階級から庶民へ普及するまでをご紹介します。

1000年以上の歴史を誇る、

日本古来の「畳」

-

畳は日本固有の敷物です。

縄文時代から弥生時代にかけて、農耕民族であった日本人の祖先は、生活圏の周囲にあった稲わらなどの資源を利用して敷物を作り出していたことが分かっています。「畳」の名前が初めて登場するのは、古事記(奈良時代)で、「菅畳八重」「皮畳八重」などの記述が見られます。まだ畳床などはなく、コモなどの敷物を重ねたものであったと推測されます。

現在の畳に似た構造になったのは平安時代。板敷に座具や寝具として置くという使い方で、使う人の身分によって畳の厚さやへりの柄・色が異なりました。

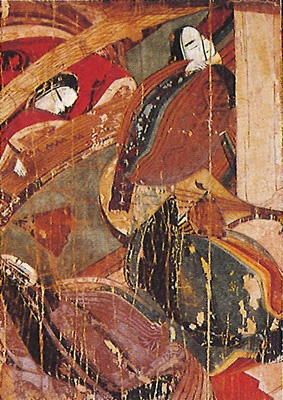

源氏物語絵巻(江戸期後期)

楽器を奏でている女性たち。畳縁が描かれているのが分かる。当時、畳は置き畳であった。 -

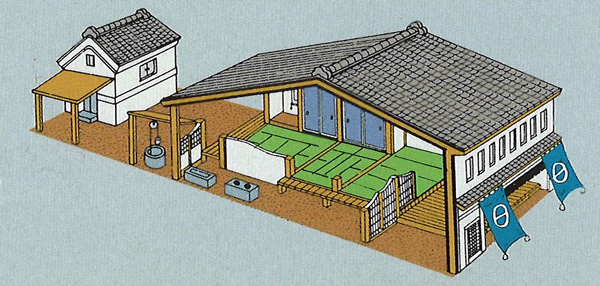

江戸時代の町屋造り

鎌倉時代から室町時代にかけ、書院造が生まれて、部屋全体に畳を敷きつめる使い方に発展しました。

それまでは高貴な人や客人のもてなしのためのものでしたが、建物の床材として利用されるようになったのです。

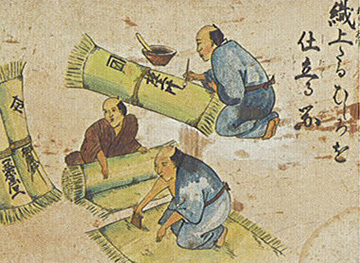

桃山時代さらに江戸時代に至るなかで、数奇屋造や茶道が発展して普及し、徐々に町人の家にも畳が敷かれるようになりました。それでも身分による畳の制限の風習は残り、庶民が使用できるようになったのは江戸時代中期以降。畳師・畳屋と呼ばれる人々が活躍し、畳干しする家々の光景があちこちで見られるようになりました。

明治時代に入ると、一般大衆の家で床の間付きの6畳間・8畳間が一般化しました。また、文明開化に伴い、家具調度の洋化で畳の上に椅子が持ち込まれるようにもなりました。

大正時代には、産業革命による都市への人口集中などによる住宅需要の拡大に伴い、畳の需要も拡大し、畳がより大衆に根付いた存在となりました。

そして昭和時代の半ばの高度経済成長期には、住宅の建設ラッシュや、マンションの登場などによって、各家庭の部屋には畳が欠かせない存在となったのです。